Apakah Konsep Circular Fashion Cocok Diterapkan Di Indonesia?

Menurut data global, sampah yang ditinggalkan oleh industri fesyen mencapai 57 juta ton per tahun (Fashion Revolution, 2020). Sebagian besar dari sampah tersebut tidak dapat terurai karena pengunaan bahan bakunya tidak ramah lingkungan. Perkembangan yang begitu signifikan pada industri fast fashion meningkatkan kekhawatiran akan keberadaan sampah tekstil yang merusak bumi yang makin tak terkendali.

Industri tekstil dan fashion

disinyalir menyumbang 10% emisi gas rumah kaca secara global. Angka ini lebih

besar dari emisi gabungan seluruh penerbangan internasional dan pelayaran

internasional. Sebuah penelitian di

Eropa tahun 2017 juga menyebutkan bahwa konsumsi tekstil menghasilkan emisi sebanyak

654 kg CO2 per orang.

Industri tekstil pun diduga menjadi

penyumbang besar dalam pencemaran laut. Diperkirakan ada setengah juta ton

microfiber masuk dan mencemari lautan setiap tahunnya. Ini setara dengan 35% dari total

microplastics yang mencemari lingkungan.

Apa itu Circular Fashion?

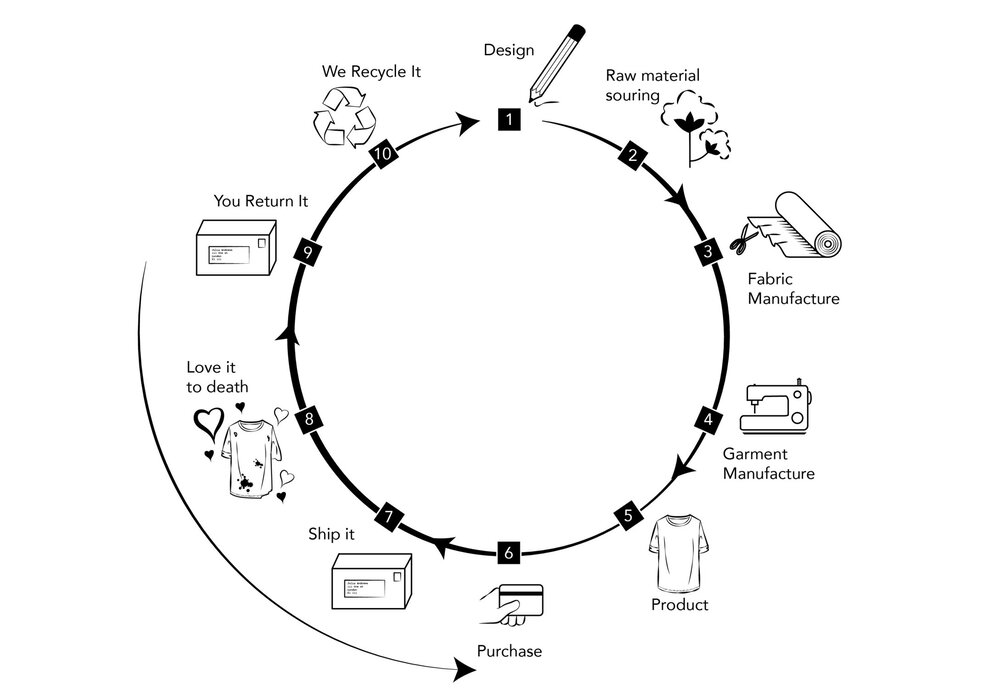

Circular fashion dapat didefinisikan

sebagai sistem regeneratif di mana pakaian terus diedarkan selama nilai maksimumnya

dipertahankan. Setelah itu, pakaian dikembalikan ke lingkungan ketika tidak

lagi digunakan. Hadirnya konsep circular fashion sebagai respon dan

kekhawatiran atas semakin rusaknya kondisi lingkungan akibat produksi tekstil

dan garment berskala besar.

Namun, konsep tersebut tidak selalu mendapat tempat, terutama dalam kelompok industriawan produsen tekstil. Dimana beberapa pihak menilai praktek circular fashion berpotensi menghambat pertumbuhan industri tekstil. Dengan profit margin yang terbatas, industri tekstil masih mengandalkan volume besar guna memacu pertumbuhannya. Hal ini pun berdampak pada perkembangan industri fesyen yang makin cepat, selera konsumen yang terus serta kondisi ideal bagi tumbuh kembangnya industri tekstil.

Kampanye slow fashion mendukung

pemakaian sandang lebih lama dan circular fashion menawarkan gagasan upcycling,

secara tidak langsung menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri tekstil

yang mempekerjakan jutaan tenaga kerja. Disamping itu, jasa penyewaanan pakaian

(clothing rental), penjualan pakaian bekas pakai (thrifting),

reparasi pakaian rusak, dan usaha sejenisnya juga berpotensi menghambat pertumbuhan

industri tekstil.

Pemerintahan negara berkembang yang

menjadikan industri tekstil sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi pasti

akan lebih protektif terhadap pertumbuhan industri dalam negeri mereka. Secara

represif pemerintah melarang impor pakaian bekas pakai dan usaha penjualan

pakaian bekas dianggap sebagai bisnis illegal. Tujuan utamanya tentu saja untuk

mempertahankan jumlah permintaan masyarakat terhadap pakaian dan sebagai

perlindungan konsumen dari penyebaran penyakit menular.

Apakah Konsep circular fashion cocok diterapkan di Indonesia?

Indonesia dengan penduduk lebih

dari 270 juta jiwa merupakan salah satu negara yang masih menempatkan industri

tekstil sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Bagi Indonesia, industri teksil adalah bidang yang diharapkan mampu

memenuhi kebutuhan sandang nasional, penyumbang devisa negara sekaligus penyedia

lapangan pekerjaan secara masif.

Lalu, apakah konsep circular fashion tidak cocok diterapkan di Indonesia? Padahal dari sudut pandang kelestarian lingkungan, industri tekstil dan garmen di Indonesia menyumbang lebih dari 1 juta ton sampah pakaian bekas pakai per tahun dan 500 ribu ton sampah tekstil lain berupa sisa potongan kain, benang dan sejenisnya dari industri tekstil dan garment.

Melihat perkembangan jumlah

penduduk dan keterbatasan sumber daya, model bisnis linier memang kurang sesuai

untuk dipertahankan. Sementara konsep

bisnis sirkular perlu benar-benar mendapat perhatian. Selain itu, adaptasi

terhadap konsep bisnis sirkular tetap dibutuhkan.

Re-orientasi tujuan bagi negara

yang masih mengandalkan industri tekstil sebagai penopang pertumbuhan

ekonominya nampaknya perlu dijadikan bahan pertimbangan. Khusus untuk

negara-negara tersebut praktek circular fashion dapat dilekukan melalui

pendaurulangan busana, mengubah pakaian bekas pakai menjadi bahan baku tekstil berkualitas

atau setara dengan bahan baku aslinya.

Di Indonesia sendiri, praktek daur ulang kain menjadi serat tekstil mulai diterapkan oleh beberapa pabrik. Tetapi proses ini masih dilakukan secara mekanis, sehingga kualitas seratnya cenderung lebih rendah dibanding serat asli. Sehingga penggunaan produk hasil daur ulang ini hanya terbatas pada kebutuhan tekstil non fesyen atau fesyen dengan konsep artisan.

Tampaknya Indonesia membutuhkan

lebih banyak industri daur ulang tekstil, baik daur ulang mekanis maupun daur

ulang kimia yang mampu menghasilkan kualitas bahan yang setara produk

virgin. Karena tujuan utama dari konsep circular

fashion adalah untuk memastikan bahwa pakaian tersebut berasal dari bahan

baku yang aman dan dapat diperbaharui (renewable).

“We can’t choose between the

(economic) growth and the sustainability – we must have both”, ungkap Paul

Polman (Wakil Ketua UNFCC). Kita tidak

selayaknya mempertentangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan

karena keduanya harus berjalan beriringan.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga tidak harus dengan membahayakan

kelestarian lingkungan. Demikian pula

sebaliknya usaha-usaha pelestarian lingkungan tidak perlu dengan menghambat

pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Buletin Tekstil Edisi 19

Search

Categories

Recent Posts

-

Sepatu Mary Jane dan Pesonanya yang Tak Pernah Usang

Sepatu Mary Jane dan Pesonanya yang Tak Pernah Usang

-

Tips Memilih Handuk Wajah Untuk Kulit yang Sehat

Tips Memilih Handuk Wajah Untuk Kulit yang Sehat

-

Cerdik! Ini 7 Strategi Rahasia Aerostreet Dalam Membangun Brandnya

Cerdik! Ini 7 Strategi Rahasia Aerostreet Dalam Membangun Brandnya

-

Outfit Check ala Gen Z, Gaya Fashion Stylish yang Lebih Berkelanjutan

Outfit Check ala Gen Z, Gaya Fashion Stylish yang Lebih Berkelanjutan

-

Jam Tangan Kesayanganmu Berembun? Coba Atasi Dengan Cara Ini!

Jam Tangan Kesayanganmu Berembun? Coba Atasi Dengan Cara Ini!

-

Teknik Sunprint (Cyanotype), Cara Mencetak Motif Daun di Kain dengan Sinar Matahari

Teknik Sunprint (Cyanotype), Cara Mencetak Motif Daun di Kain dengan Sinar Matahari

-

Mengenal Dunia Debutante: Lebih dari Sekadar Pesta, Ini Adalah Kiblat Fashion "Old Money"

Mengenal Dunia Debutante: Lebih dari Sekadar Pesta, Ini Adalah Kiblat Fashion "Old Money"

-

Apa Itu Mesin Jahit Heavy Duty? Cek Fitur-fiturnya, Yuk!

Apa Itu Mesin Jahit Heavy Duty? Cek Fitur-fiturnya, Yuk!

-

Teknik Intrecciato, Cerita di Balik Tren Tas Motif Anyaman yang Mempesona

Teknik Intrecciato, Cerita di Balik Tren Tas Motif Anyaman yang Mempesona

-

Malioboro Mall, Sejarah Toserba Modern Pertama di Yogyakarta

Malioboro Mall, Sejarah Toserba Modern Pertama di Yogyakarta

-

Sepatu Mary Jane dan Pesonanya yang Tak Pernah Usang

Sepatu Mary Jane dan Pesonanya yang Tak Pernah Usang -

Tips Memilih Handuk Wajah Untuk Kulit yang Sehat

Tips Memilih Handuk Wajah Untuk Kulit yang Sehat -

Cerdik! Ini 7 Strategi Rahasia Aerostreet Dalam Membangun Brandnya

Cerdik! Ini 7 Strategi Rahasia Aerostreet Dalam Membangun Brandnya -

Outfit Check ala Gen Z, Gaya Fashion Stylish yang Lebih Berkelanjutan

Outfit Check ala Gen Z, Gaya Fashion Stylish yang Lebih Berkelanjutan -

Jam Tangan Kesayanganmu Berembun? Coba Atasi Dengan Cara Ini!

Jam Tangan Kesayanganmu Berembun? Coba Atasi Dengan Cara Ini! -

Teknik Sunprint (Cyanotype), Cara Mencetak Motif Daun di Kain dengan Sinar Matahari

Teknik Sunprint (Cyanotype), Cara Mencetak Motif Daun di Kain dengan Sinar Matahari -

Mengenal Dunia Debutante: Lebih dari Sekadar Pesta, Ini Adalah Kiblat Fashion "Old Money"

Mengenal Dunia Debutante: Lebih dari Sekadar Pesta, Ini Adalah Kiblat Fashion "Old Money" -

Apa Itu Mesin Jahit Heavy Duty? Cek Fitur-fiturnya, Yuk!

Apa Itu Mesin Jahit Heavy Duty? Cek Fitur-fiturnya, Yuk! -

Teknik Intrecciato, Cerita di Balik Tren Tas Motif Anyaman yang Mempesona

Teknik Intrecciato, Cerita di Balik Tren Tas Motif Anyaman yang Mempesona -

Malioboro Mall, Sejarah Toserba Modern Pertama di Yogyakarta

Malioboro Mall, Sejarah Toserba Modern Pertama di Yogyakarta

KAIN POPULER

ARTIKEL POPULER